石板與卵石鋪成巷道,青瓦白墻,花臺門、李氏宗祠、文昌閣……這是坐落于浙江東陽城東街道的李宅,一個有600余年歷史的村落。日前,浙江省第二批(2014年度)歷史文化村落三年工作檢查驗收結果出爐,李宅獲得優秀等次。被確定為古村落保護利用重點村以來,李宅重點圍繞“修復優雅傳統建筑(村落)、弘揚悠久文化、打造優美人居環境、營造休閑生活方式”的總體目標,重視保存歷史功能,又進行科學合理的開發、利用,讓古村落“活”起來。

古村落鳥瞰圖

能修的不改

古建筑“修舊如舊”

月塘是李宅的主塘,記者看到,月塘四周的建筑風格一致,均為兩層高的古民居。“這是改造后的效果。”李宅社區主任李康紅說,其中一幢房子原先有三層半,紅磚裸露在外,與古村風貌不協調。為此,干部不知上門做了多少工作,最終說服該房主,降低層高,并進行立面改造。

李宅保留有大量明清時期的古民居,是東陽傳統民居的代表。為更好地保護、提升古建筑整體品位,拓展、延伸文化名村魅力,立足旅游古民居的開發,李宅進行了古建筑、周邊道路及相關基礎設施的修復,嚴格保護文物保護單位,保護具有歷史文化價值的細部構件或裝飾物等。

“所有古建筑修復,堅持以建筑的原真性來推進。”李康紅說,古建筑能修的不改,保持“修舊如舊”,保持古建筑原來的造型、原來的結構法式、原來的構件質地、原來的制作工藝,還原古建筑的原汁原味。

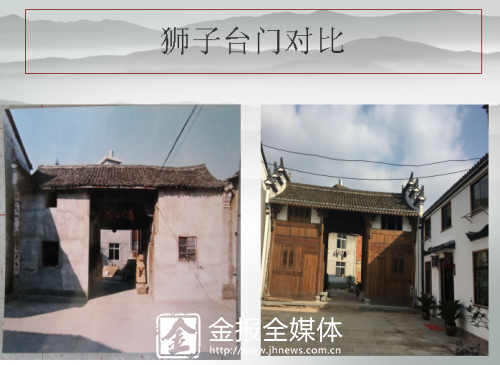

例如,獅子臺門是李宅的大門,建于明宣德年間,原先,獅子臺門外立面是水泥,看上去與普通的民房沒什么不同;改造后,外立面成了木質的,安上了仿古門窗,并增設了馬頭墻等,以其原有的蒼老姿態向外界展示自己。

據了解,李宅歷史文化名村的保護范圍分為三個層次:核心保護范圍、建設控制地帶、環境協調區。核心保護范圍內的建筑物、街巷及環境不能受破壞,損害古村風貌的建筑物和構筑物要拆除或改造。截至目前,與歷史風貌有沖突的建(構)物中,立面改造的有49戶,結構降層的37戶,異地搬遷的16戶。

挖掘文化內涵

為長遠發展注入活力

李宅建筑類別豐富、年代久遠,是活態的古民居博物館,然而,只是將古民居保護起來是遠遠不夠的。“古民居保護必須走保護與利用并重的道路。我們深刻地認識到,古民居不是無生命的展品,而是歷史與現實交融的具有生氣與活力的生命體。”李康紅說,在加強保護的同時,李宅因地制宜,挖掘古民居的歷史人文價值、旅游價值等。

除了古建筑,李宅歷代人才輩出,還有金華非物質文化遺產——李宅荷花燈、東陽非物質文化遺產——拍拍餅等。李宅充分挖掘、展現文化內涵,發展古村文化休閑游、民俗文化體驗游,為其長遠發展注入活力。

每年的傳統元宵荷花燈節已成為李宅一大特色,慕名而來的游客已超過50萬人。在此基礎上,李宅設立了荷花燈小展館,并開展花燈DIY親子活動,吸引越來越多的游客,讓游客體驗獨具特色的文化活動。同時,村史館、小型非遺展館、李嘉元(書畫家)藝術館,以及正在建設的虞仁昌(雷鋒的連長)紀念館等,不斷豐富古村文化休閑游的內涵。

據了解,對獲得優秀等次的古村,省里在“十三五”期間的歷史文化村落保護利用項目安排中予以傾斜。“利用這些資金,我們將繼續挖掘宗祠文化、民居文化、民俗文化三大主題文化,將李宅打造成‘江南最大宗祠村,東陽古民居之鄉’,讓古村落真正‘活’起來。”李康紅說。

京公網安備 11010802025919

京公網安備 11010802025919