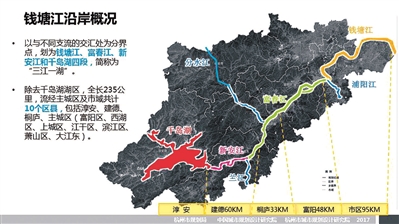

跨江萌芽→錢江新城→三江兩岸→保護錢塘江人文歷史

經歷了四輪規劃后

老顧是個老船工,五十年來一直在錢塘江上討生活。老顧說,五十年前,錢塘江沒有如今高與寬的堤岸,江灘平緩,近是蘆葦,遠是沙礫,如今錢江三橋引橋那一帶,全是灘涂。漲潮時,只剩下岸邊些許蘆草隨浪起伏。

老顧小時候喜歡去南星橋江邊嬉水,每次要在灘涂上走出很遠,才能到達水邊。

十八年前,錢塘江邊開始逐漸出現住宅;2002年,錢江新城指揮部成立;2009年,市民中心的市民之家對外開放;2016年,杭州市政府搬至錢江新城……

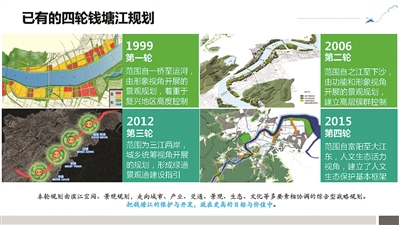

從1999年至今,圍繞著錢塘江,杭州共開展了四輪規劃,第五輪規劃也在今年展開。每一輪規劃對錢塘江來說意味著什么?有什么重點?又有哪些改變?讓我們聽杭州市城市規劃設計研究院副總工程師黃文柳一一道來。記者 岳雁

懵懂的跨江萌芽

錢塘江第一輪規劃在1999年,范圍從錢江一橋到京杭大運河。由形象視角開展的景觀規劃,著重于復興地區高度控制。

“當時,剛剛提出沿江開發,跨江發展。但是大家對于該如何發展錢塘江沿岸,還處于懵懂狀態。”黃文柳說。

第一輪的錢塘江規劃,從政府到規劃院,都在探討如何從西湖發展到錢塘江。大家都有“必須大力發展錢塘江”的念頭,所以在規劃中,預留了錢江新城的位置,但如何發展,城市功能定位如何還是一片茫然。

“對于錢江新城,這時候只是一個純粹的理念,但已經提出了天際輪廓線、生態空間等規劃,比較超前。”黃文柳說。

第一輪的規劃,更多的內容放在了錢江四橋以西的復興地區,拆除了大量沿江的破舊房子,建設了安置房,大量居民開始沿江居住。而錢江四橋以東,望江熱電廠剛剛啟動建設。

錢江新城的起點

進入新世紀后,杭州的發展突飛猛進,每一天都有新的變化。第二輪錢塘江規劃,范圍更廣,從之江到下沙,還建立了高層簇群控制。

從1999年的第一輪規劃,到2006年的第二輪錢塘江規劃發布,杭州發生了很多事。

2002年,錢江新城指揮部成立,昭示著錢江新城正式進入建設期。同一時間,濱江區發展迅猛,大批量的住宅進駐濱江、復興、錢江新城沿岸,杭州從沿江發展,進入到了跨江發展的階段。

在這段時間內,杭州市民的生活質量節節攀升,有了閑錢人們開始不再滿足“蝸居”,開始追求宜居環境。大量大戶型住宅,小別墅成了香餑餑,錢塘江邊從沒人愿意去,變成了杭州首批“豪宅”集聚地。

在這個時候,時任杭州市委書記王國平提出,在錢塘江兩岸,要控制住宅,留出土地進行公建中心的開發。所以在第二輪錢塘江規劃中,結合發展中的錢江世紀城、濱江區中心、高新中心、上城中心等公共中心,規劃做好功能交通和景觀的統籌,從交通、景觀、土地使用、建設高度、體量都做出了相關規劃。

“當時,老城區的西湖已經開始保護工作。沒有了大量開發建設的空間,”黃文柳說,第二輪的錢塘江規劃,定下來保老城,建新城的基調,也加快了錢塘江兩岸的城市化進程。

三江兩岸的連接

第三輪錢塘江規劃在2012年發布,范圍一下子從錢塘江沿岸,擴展到三江兩岸,囊括了錢塘江、富春江、新安江。從城鄉統籌視角開展規劃,用一條綠道景觀建設指引,把杭州、富陽、桐廬、建德緊密串聯。

“這個時候,錢江新城發展已經粗具規模,但是沿著錢塘江往上游,許多沿江的村莊,其他縣市的發展還沒有跟上。”黃文柳表示,這輪規劃的重點是通過景觀道綠道建設,將已經深耕多年的特色村、風情小鎮等等串聯統籌,發展沿江旅游,加強沿江縣市的產業多樣化。

可以說,通過一條錢塘江,讓杭州和周邊縣市更為緊密地聯系在一起,并且帶動周邊整體發展,為現在富陽、臨安并入杭州打下了基礎。而杭州市民,也在這個時候開始流行在周末時,上山下鄉去農家樂休閑放松。

保護錢塘江人文歷史

僅僅三年后,2015年,第四輪錢塘江規劃出爐。這次規劃范圍從富陽至大江東,從人文生態活力視角,建立了錢塘江人文生態保護基本框架。

“2015年,擁江發展概念還沒有提出,我們希望能通過規劃控制,從建設引導角度出發,挖掘錢塘江人文歷史,更好地彰顯錢塘江的人文魅力。”黃文柳介紹,2015年,杭州的西湖、運河已經成了世界遺產,兩者都有著豐富的歷史文化體現,而錢塘江卻缺乏這方面的工作。

這輪規劃中,對錢塘江兩岸景觀提升,大空間景觀分布,斷崖性風貌指引都作出了相關規劃,并進行了錢塘江文化梳理,進一步加強沿江廊道建設。

打造擁江發展戰略規劃

2017年,第五輪錢塘江規劃開始修編,這一輪規劃中,加入了更多的擁江發展元素。由濱江空間、景觀規劃,走向了城市、產業、交通、景觀、生態、文化等多要素相協調的綜合型戰略規劃。把錢塘江的保護與開發,放在更高的目標與價值中。

京公網安備 11010802025919

京公網安備 11010802025919