特色小鎮上“快車道” 三大隱憂不得不防

為加強與規范特色小鎮的規劃、建設與管理,浙江省特色小鎮規劃建設工作聯席會議辦公室近日印發《浙江省特色小鎮創建規劃指南(試行)》,這是全國首個針對特色小鎮創建規劃出臺的專項指導文件。

最早的特色小鎮成功范例出自浙江,如今,全國各地紛紛學習浙江模式。特色小鎮在中國已步入發展的“快車道”。但是,在取得顯著成績的同時,出現的一些問題,也必須引起我們足夠的重視。

1、特色發展

源自浙江、如今在全國遍地開花的特色小鎮,不同于行政建制鎮和產業園區的創新創業平臺,它有一個鮮明特點——在區區幾平方公里土地上實現特色產業、生產生活生態空間的融合。

自2016年起,中央開始將特色小鎮創建列為農村重點工作之一,各部委、各級地方政府陸續出臺相應政策,從土地、財稅、金融等三方面陸續出臺相應政策,支持特色小鎮創建工作,特色小鎮進入國家層面推廣階段。

從整體上看,各地在金融方面政策扶持力度差距較小,但土地、財政支持方面差異較大:

天津、云南、福建、江蘇等省在土地、財政等方面均給予較多的優惠政策,而遼寧、海南等省份除一定程度資金支持外,扶持力度相對較小;

在政策優惠程度居中省份中,浙江、江蘇、山東等省份在土地、財政等方面側重于考核后獎懲,而河北、重慶、江西、甘肅、湖北等省市則側重于先期支持。

特色小鎮上“快車道” 三大隱憂不得不防

特色小鎮數量分布

從區域分布情況看,特色小鎮存在區域發展不平衡的問題:

華東、尤其是長三角地區經濟發展活躍,居民收入水平較高,特色小鎮發展得有聲有色,蘇、浙、魯三省位列特色小鎮總量前三,第二批特色小鎮入選數量是第一批入選特色小鎮數量的2倍之多;

西南、西北老少邊窮地區迫切渴望“后發”機遇,亟待通過政策扶持發揮地域特色,在特色小鎮建設方面積極性非常高;

華北尤其京、津、冀地區特色小鎮數量相對偏少,未來仍具備較大發展空間。

特色小鎮上“快車道” 三大隱憂不得不防

三地區特色小鎮數量對比

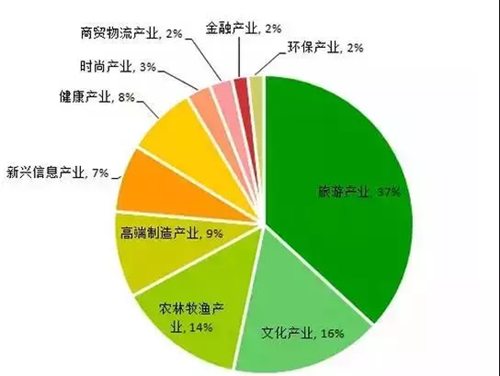

從產業結構角度來看,逾60%的特色小鎮為傳統產業升級,如旅游、文化、農林牧漁等,其中以旅游產業為主的小鎮占比達到37%,超過1/3,連同占比16%的文化產業一起,僅文旅類小鎮便占據了特色小鎮的半壁江山。

新興信息、健康、時尚、金融、環保等新興產業占比在30%以上,相對較少。

特色小鎮上“快車道” 三大隱憂不得不防

特色小鎮產業結構比例

浙江清華長三角研究院區域發展研究中心的最新研究成果表明:

截至目前,全國共有403個特色小鎮(2016年住建部公布的第一批為127個,第二批為276個);

共有20個省份提出特色小鎮創建計劃,總計劃數量已超過1500個;

結合剩余14個尚未公布計劃的省份進行推算,全國至少將出現2000多個省級特色小鎮,它們將成為國家千鎮計劃的后備軍。

大多數省份將小鎮的建設時間劃定為3到5年,其中共有15個省計劃在“十三五”期間完成百鎮計劃,與國家千鎮培育計劃時間表保持同步。

可以說,特色小鎮在中國已步入發展的“快車道”,使這些鄉鎮居民獲得了實實在在的經濟效益,對地方發展和社會穩定起到了促進作用。正因如此,有關方面才在日前啟動了第二批特色小鎮申報,并在近期就特色小鎮的建設、發展和規范,提出了更多的指導和要求。

2、隱憂日顯

但是,在取得顯著成績的同時,“快車道”上的風險和隱憂日漸凸顯,正如一些重要指導性文件所揭示的那樣,必須引起我們足夠的重視。

2017年12月4日,國家四部委(發改委、國土資源部、環境保護部、住房城鄉建設部)《關于規范推進特色小鎮和特色小城鎮建設的若干意見》(下文簡稱為“《意見》”)指出,近年來,各地區各有關部門認真貫徹落實黨中央國務院決策部署,積極穩妥推進特色小鎮和小城鎮建設,取得了一些進展,積累了一些經驗,涌現出一批產業特色鮮明、要素集聚、宜居宜業、富有活力的特色小鎮。但在推進過程中,也出現了概念不清、定位不準、急于求成、盲目發展以及市場化不足等問題,有些地區甚至存在政府債務風險加劇和房地產化的苗頭。

隱憂之一:“大干快上”不免泥沙俱下

2016年特色小鎮建設的號角吹響以來,各級政府以及開發商都熱烈響應。當前全國層面已經批復403個國家級特色小鎮。此外,各級政府以及企業還有一大批建設計劃。

如此“大干快上”,一方面,展示出各界對特色小鎮模式的熱情以及對轉型期發展機遇的渴求,另一方面,也隱伏著“盲目上馬”、“政府大包大攬”、忽略投資效率及風險等問題。

相較于傳統鄉村開發模式,特色小鎮建設最大的差異是集約化開發和成片“翻新”,需要大量資金支撐。

舉個例子,與房地產項目不同,特色小鎮建設除了建筑本身之外,還要建設道路、管網、學校、醫院、辦公樓宇、產業園區等。實際上,它是多個項目的集群。

那么,錢從哪來?

這對地方政府和開發商都是巨大的考驗。

據《中國企業報》報道,江蘇每個特色小鎮建設大約需要新增投資30億元至50億元,其中,產業投資占比不低于70%。由此便知,資金實力略差的開發商面臨的壓力有多大。

巨量資金需求背后隱藏的是巨量的債務,在新常態下,特色小鎮即便建設好了,又需要多少人口和產業來填充?特色小鎮如果像房地產一樣供給過剩?該如何規避風險?

不僅如此,特色小鎮模式并非單純的產業創新或鄉村社區改造。在很大程度上,它是對幾平方公里范圍內的自然/人文環境、社會面貌、社區結構甚至生產/生活方式的徹底改變。

如果考慮周密、舉措得當,這種“顛覆性”的改變將有助于實現鄉村全方位“更新換代”,實現地區經濟、文化、社會發展的“彎道超車”。

倘若倉猝上馬、蠻干強推,則可能造成嚴重后果。

更令人憂慮的是,在整個特色小鎮建設范圍內“顛覆性”改變的背景下,負面后果一旦產生,即便可以補救,也勢必要付出巨大的代價。

因此,必須做好預研,謀定而后動。

隱憂之二:“變相地產開發”陰魂不散

許多房地產開發商和背后的“金主”紛紛涉足特色小鎮,有的提出了文旅小鎮的發展方向,有的嘗試用農業小鎮建設一種理想的生活方式,有的則大舉進軍科技小鎮領域……

這原本無可厚非,甚至在某種程度上值得鼓勵,但是卻將不可避免地將一些房地產業的痼疾“傳染”到特色小鎮建設中來。

一方面,房地產開發商最擅長的是在各地建設相同模板的“標準樓盤”,而特色小鎮的生命力和活力在“特色”上。

什么是“特色”?就是千鎮千面、因地制宜,如果搞標準化,喪失了“特色”,“小鎮”也就失去了靈魂。

另一方面,房地產開發商的強項是“賺快錢”,主要依靠賣房牟利,社區配套服務往往只是用于抬高房價的工具;而特色小鎮只能“賺慢錢”——等到基礎建設階段完成后,憑借入住或就地發展的各種產業盈利。

在這種情況下,房地產開發商很難通過“快建快賣”迅速套現離場,很可能不得不手握一堆“樓盤”,陪著“租客”(入住產業和二級發展商)共同“走長線”,將盈利點轉移到租金和服務收入上。

這將對開發商的經營戰略、融資能力等方面均構成新挑戰,或將出現周轉不靈、資金鏈緊張等問題。

特色小鎮并非純粹的經濟開發項目,而是承載著諸多使命的綜合項目,為防止出現“爛尾高峰”,須對這股熱潮中的某些不理性因素進行調整。

隱憂之三:陷入空洞化陷阱

正如《意見》等文件中所指出的,特色小鎮也切實存在著“特色不特”的“空洞化”隱憂。

首先,如前所述,大量特色小鎮是資金、政策驅動型,“不接地氣”,和當地居民、產業缺乏有機紐帶和利益重合點,缺乏足夠的“生血機能”。一旦資金、政策的“潮頭”消減,就可能陷入“空洞”的尷尬局面。

其次,在城市化大潮下,農村人口資源的爭奪趨于白熱化。

根據國家統計局相關報告,2015年跨省流動農民工80%流入了地級以上大中城市,省內流動農民工54.6%流入了地級以上大中城市。而縣、鄉則為人口流出的主要區域。

據報道,在第一批127個國家級特色小鎮中,有多達35個面臨著人口流出的難題。其中,位于農業地區的特色小鎮人口流出最多,有約33%的該類特色小鎮表現為人口凈流出。

從城市的行政等級來看,小鎮幾乎位于城市行政等級的最底層,大多交通不便,醫院學校等配套設施差強人意,當地人多數一有錢就在縣城或省城買房置業,如果缺乏人口的聚集,特色小鎮也會成為空心鎮。

3、出路在哪?

針對上述隱憂,我們需要契合鄉村振興戰略需要,建設新一代特色小鎮。

出路之一:接地氣

首先,特色小鎮的建設要“接地氣”,變資金、政策驅動型和“輸入型”小鎮為“觸媒生發型”小鎮——不盲目依賴資金輸血、項目“剛性”引入和政策扶持,而是和本地強項相結合,不僅能夠建成、存活,也要讓它能夠盡快“斷奶”,實現經濟、金融、社會效益

最早的特色小鎮成功范例出自浙江,如今,全國各地紛紛學習浙江模式。很多人可能忽略了一個現實:浙江特色小鎮的成功得益于當地生生不息的創業精神和發達的民營經濟。浙江氣候宜人、人文氣息濃厚、民營經濟發達,在“政府引導,市場主導”的模式下,不同的小鎮自覺分工,已經形成良好的產業生態,具有足夠的吸引力聚攏資源。

因此,若不顧自身條件,機械復制“浙江模式”,就可能造成“橘逾淮為枳”的后果。

同樣,在一些迫切希望搭上特色小鎮、實現“彎道超車”的欠發達地區,有的地方政府不惜大包大攬。依托當地優質的歷史文化、民俗傳統、景觀資源打造文旅小鎮無可厚非,然而,若想使其具有持續的生命力,則要滿足嚴格的區位條件——設立在擁有大量人口的大城市周邊,交通便捷。

換言之,我們學習“浙江模式”,更多應該在戰略層面,因地制宜、因時制宜、揚長避短、注重實效。

出路之二:農民利益最大化

歷年中央“一號文件”都反復強調,社會主義新農村建設應立足于農村實際,始終堅持以農民為主體,充分調動廣大農民的積極性、主動性和創造性。2018年“一號文件”進一步強調,應堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重。

在新時代的特色小鎮建設中,必須始終讓農民、尤其本地農民成為“主角”和受益主體,凡最終有利于本地農村、農民的發展方向,就必然是正確的、有前途的,反之則可能走入“套牌小鎮”的誤區。

《意見》從不同層次、側面指明了新時期特色小鎮發展的方向:

堅持以人為本、防止千鎮一面和房地產化、準確把握特色小鎮內涵、注重打造鮮明特色、有效推進“三生融合”;

落實最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度,在符合土地利用總體規劃和城鄉規劃的前提下,劃定特色小鎮和小城鎮發展邊界,避免另起爐灶、大拆大建;

鼓勵盤活存量和低效建設用地,嚴控新增建設用地規模,全面實行建設用地增減掛鉤政策,不得占用永久基本農田;

立足區位條件、資源稟賦、產業積淀和地域特征,以特色產業為核心,兼顧特色文化、特色功能和特色建筑,找準特色、凸顯特色、放大特色,防止內容重復、形態雷同、特色不鮮明和同質化競爭;

聚焦高端產業和產業高端方向,著力發展優勢主導特色產業,延伸產業鏈、提升價值鏈、創新供應鏈,吸引人才、技術、資金等高端要素集聚,打造特色產業集群;

各地區要準確理解特色小鎮內涵特質,立足產業“特而強”、功能“聚而合”、形態“小而美”、機制“新而活”,推動創新性供給與個性化需求有效對接,打造創新創業發展平臺和新型城鎮化有效載體,“不能把特色小鎮當成筐、什么都往里裝”。

出路之三:合理比重

處理好政府、市場在特色小鎮建設中的“比重”。

2018年中央“一號文件”強調,要“堅持城鄉融合發展。堅決破除體制機制弊端,使市場在資源配置中起決定性作用,更好發揮政府作用,推動城鄉要素自由流動、平等交換,推動新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,加快形成工農互促、城鄉互補、全面融合、共同繁榮的新型工農城鄉關系”。

《意見》也指出,應“厘清政府與市場邊界”、“嚴防政府債務風險”,強調政府職能主要在規劃引導、營造制度環境、提供設施服務等層面,要“順勢而為、因勢利導”,應避免政府舉債建設加重債務包袱,統籌考慮綜合債務率、現有財力、資金籌措和還款來源,穩妥把握配套設施建設節奏。

特色小鎮建設不僅僅是單純的經濟項目,也是社會改造項目、區域發展項目、社會安定項目、地方文化項目;不僅僅是“求財工程”,也同時是“民心工程”、“文化工程”、“基層建設工程”、“社會改造工程”和“環境工程”。

政府既不能大包大攬,也不能一切撒手、任由市場和資本“大水漫灌”。同樣,惟有適應市場生存需要的特色小鎮才能“存活”。

城鎮化發展規律是“慢工細活”出精品,特色小鎮建設也應樹立“賺慢錢”的市場意識,避免短期效應及其副作用。對此政府和政策也需盡到引導、約束的職責。

京公網安備 11010802025919

京公網安備 11010802025919