熱帶的天際線,總會被高大的棕櫚植物勾勒出優雅的線條;熱帶的海岸線,總會有婀娜的棕櫚植物描繪出柔美的邊緣;熱帶的叢林中,總會有高產的棕櫚植物貢獻出可口的食物;熱帶的村寨里,總會有多樣的棕櫚制品讓當地人的生活豐富多彩。

棕櫚植物,這個有著2800多個家庭成員的家族。10月1日至7日,將在中國科學院西雙版納熱帶植物園的棕櫚園中,走過王蓮池旁邊的王棕林,走進聽雨閣,了解非物質文化遺產——貝葉經的制作過程,親手用鐵筆刻下傳承千年的文字,接著再來到露兜坊,看一看棕櫚有著怎樣的生存智慧,了解它背后的那些科學發現,然后在檳榔榭中,嘗一嘗棕櫚制成的各色食品,穿一穿棕葉制成的蓑衣,細細回想一下自己的生活中還與棕櫚有哪些不解之緣。

棕櫚園航拍

聽雨閣(棕櫚文化館)

——貝葉文化:貝葉經制作過程展示,游客可參與刻寫貝葉經。

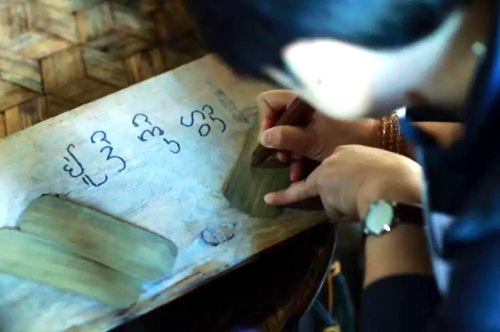

傳承了千余年的貝葉經,是傣族人民的“竹簡”,傣語稱作“坦蘭”,是用民間制作的鐵筆將文字刻寫在特制的貝葉棕葉片之上而成。作為非物質文化遺產,貝葉經現在仍然在制作和使用,是傣族文化的集大成者。貝葉經的制作過程主要包括采摘貝葉棕的葉片、煮葉片、清洗、晾干、制匣、刻寫、穿線等工序。這個國慶節,邀請到當地的佛爺來到版納植物園,向公眾介紹和展示貝葉經的制作過程。游客也有機會拿起鐵筆,在貝葉上刻寫下傣族的祝福語。

在貝葉棕葉片上刻寫文字

——蒲扇彩繪:在蒲扇上進行自然繪畫,畫出你喜愛的廣闊自然。

棕櫚植物是制作蒲扇的重要原材料之一。在沒有空調的歲月,蒲扇可算得上是避暑神器了——隨手一揮,便覺清風拂面,暑意全消。在這里,我們準備了蒲扇和顏料,繪制出一把有著自己鮮明特色的避暑神器吧。

——棕櫚編織:讓雙手循著棕櫚的紋理,編織出有溫度的作品。

綠色,是生命的顏色,葉片,是綠色的載體。當棕櫚葉片的綠與編織藝人靈巧的手相遇,葉片便煥發了新的生機。

這一次,我們準備了葉片和工具,等著你帶著創意加入進來,一同去發掘這些葉片中所隱藏的勃勃生機。

棕櫚編織作品

露兜坊(棕櫚科學館)

——棕櫚故事:棕櫚植物怎么防曬?棕櫚植物不會分叉嗎?諸如此類的奇葩問題一定會讓你覺得自己以前所知道的都是“假棕櫚”,你會發現真的有植物就叫做“假檳榔”。

檳榔榭(棕櫚藝術館)

——種子多樣性:從直徑3厘米的檳榔種子,到長度可達3米的象鼻棕果序,棕櫚植物的多樣性讓人嘆為觀止,扶好你的下巴,一起領略棕櫚植物的精彩。

——棕櫚嘗鮮:除了常見的椰子,棕櫚植物還是許多美食的搖籃,唯有開懷才行。

——蓑衣試穿:平時都在博物館的櫥窗后,這次被我們請到了臺前,試穿一下,想象著自己和老祖宗對話的場景。

京公網安備 11010802025919

京公網安備 11010802025919